2015年6月27日下午4時,“反轉(zhuǎn)視角”藝術(shù)展在MEBOSAPCE美博開幕,共展出了8個在中國工作和生活的國際藝術(shù)家和藝術(shù)團體的創(chuàng)作,作品范圍涵蓋了裝置、影像、行為、繪畫和攝影等不同的藝術(shù)媒介。

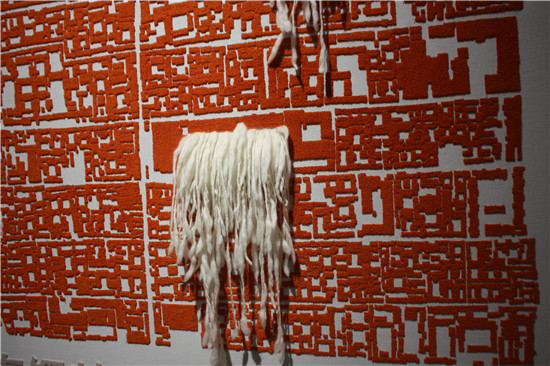

展覽現(xiàn)場

此次展覽的策展人唐澤慧在現(xiàn)場接受了99藝術(shù)網(wǎng)的采訪,她講述了這次展覽的靈感來源:“2011年至2013年運營過國際藝術(shù)家的駐地項目,請一些國際藝術(shù)家在北京創(chuàng)作,因此,對這個群體有了一些了解。目前討論的中國藝術(shù)家在海外辦展這些事比較多,然而對于在中國的外國藝術(shù)家關(guān)注的比較少,希望這是一個發(fā)端來更多關(guān)注這個群體的存在。我們談到中國的當代藝術(shù)時可能根本就不會想到這些在中國的外國藝術(shù)家他們的作品與當下的現(xiàn)實發(fā)生著聯(lián)系。希望這個展覽可以引起人們思考什么是中國藝術(shù),什么是中國當代藝術(shù)以及它們的邊界在哪里,是否必須通過種族來劃分。”

展覽現(xiàn)場

展覽現(xiàn)場

本次展覽的出品人徐娟在現(xiàn)場接受99藝術(shù)網(wǎng)的采訪時表示:“此次展覽與我們一直做的項目有關(guān)系。這次展覽深深感受到中外藝術(shù)交流的重要性。由不理解、隔閡、到認同,這種展覽會有很多幫助,文化交流的意義特別重要。隨著中國近幾年經(jīng)濟水平的提高,越來越多的外國藝術(shù)家來到中國。他們有一些中國符號,在他們的創(chuàng)作中怎樣運用這些符號,而中國藝術(shù)家在海外也會用到中國的符號,這樣一種對比值得研究。后期將會有巡展,將有更多的交流和展示。”

展覽現(xiàn)場

上世紀八九十年代許多活躍的中國藝術(shù)家紛紛出走紐約、巴黎、柏林,而在過去的十幾年中伴隨著中國經(jīng)濟和當代藝術(shù)的崛起,我們見證了這批藝術(shù)家的集體性回歸,與此幾乎同時發(fā)生卻未引起足夠注意的另一股暗流,是那些從世界各地來到中國的外國藝術(shù)家們,他們中的許多人已經(jīng)在這里工作和生活了十年之久,他們的創(chuàng)作無疑構(gòu)成當下中國藝術(shù)話語和生產(chǎn)的一部分,而其中所蘊含的區(qū)隔與交流、自我與他者,在地與全球的張力,和在這一新的跨文化語境之下對何為“中國性”(Chineseness)的重新思考,尚未得到認真審視。

回顧二十世紀藝術(shù)家在全球范圍內(nèi)遷徙的歷史,世紀之初的巴黎,二戰(zhàn)后的紐約,都曾是藝術(shù)家遷徙的主要目的地;而在過去的十多年中,北京,上海這些中國都市第一次在這個版圖上不僅僅作為“出發(fā)地”,而且作為“目的地”被標注出來。藝術(shù)家的遷徙不再是單向的輸出,而變成雙向的交流。澳大利亞一家媒體在名為《北京在召喚》的文章中,將這種趨勢稱為“前所未有的轉(zhuǎn)變:自殖民時代以來西方藝術(shù)家第一次向亞洲遷徙,尋找他們的未來。”

關(guān)于中國藝術(shù)家在海外的狀況已經(jīng)有過很多討論,并且他們通常被納入到“中國當代藝術(shù)”的框架之下,而那些在中國工作和生活的外國藝術(shù)家卻似乎剛剛才進入人們的視野。造成這種區(qū)隔的原因當然是多方面的,語言的障礙顯而易見,然而更深的原因也許在于我們的藝術(shù)體制還深陷于民族國家的框架之中,在各種關(guān)于中國當代藝術(shù)的展覽和話語之中,這些藝術(shù)家被天然地排斥在外。

展覽現(xiàn)場

本次展覽的參展藝術(shù)家Laurens Tan 這樣說到:“中國當代藝術(shù)的一個問題是它由于它的唯一性而獲得成功,這是它的品牌。這就意味著它是被它的“中國性”所定義的。如果不是‘中國的’,那就不是中國當代藝術(shù)的一部分。”

問題在于“中國性”并非是一個天然的,同質(zhì)的存在,而是一個歷史和文化建構(gòu),它的內(nèi)涵和外延都在不斷的變化之中,把對“中國性”討論的起點定在“國籍”或者“生物學(xué)”的關(guān)聯(lián)顯然站不住腳。如果說之前我們已經(jīng)意識到在“中國性”的標題之下所潛伏的“區(qū)域主義”,“少數(shù)民族”,“海外華人”等問題,那么“在中國的外國藝術(shù)家”則為我們提供了看待這一問題的另外一個緯度——某種意義上,一個反轉(zhuǎn)的視角。

展覽現(xiàn)場

美博文化自成立之初一直致力于中外文化交流和中國當代藝術(shù)的海外推廣,今年五月底,美博剛剛在美國紐約成功舉辦《傳統(tǒng)的復(fù)活——中國當代藝術(shù)的另一條線索》展覽,正像我們在這個展覽中所試圖展示的那樣:我們身處在動態(tài)的,開放的“傳統(tǒng)”之中,正是在與新的現(xiàn)實不斷碰撞,與不同文化的交流中,藝術(shù)才得以保持它生命力。如果“傳統(tǒng)的復(fù)活”是一條自內(nèi)而外的線索,那么“反轉(zhuǎn)視角”則展現(xiàn)了一個自外而內(nèi)的路徑,它們共同體現(xiàn)了美博對于中國當下藝術(shù)生產(chǎn)和話語的多向度思考,以及我們所一直秉持的兼容并蓄、不斷探索的態(tài)度。

本次展覽將展出至2015年8月27日。