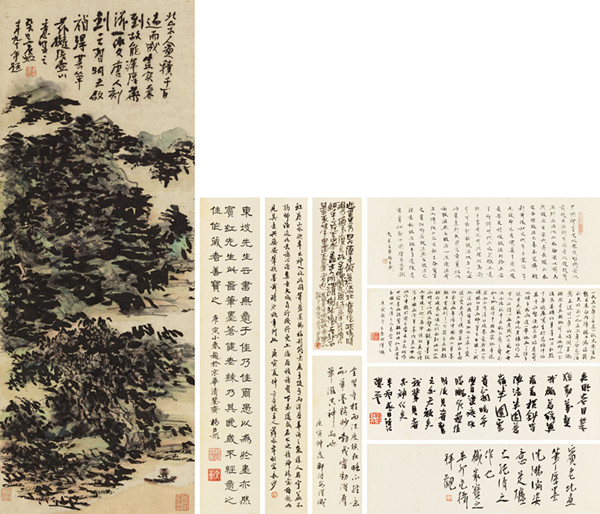

黃賓虹《春江歸棹》

壬辰(1952)年,黃賓虹89歲,罹患白內障,雙目近乎失明,至癸巳(1953)年治愈。在這近一年的時間里,雖視力受影響,黃賓虹仍作畫不輟,畫風一新。由題款可知此作應為黃賓虹目力正受病痛影響時的作品,是取法張壺山的筆意。張恂以董源細路為宗,而作品畫面大看卻略遜細膩,然細細賞觀,看似粗獷隨意,實則筆墨兼細。賓虹先生晚年擬古人畫作,不一昧追求應物象形,而是不落尋常蹊徑,取其骨法用筆,筆墨有枯有濕,有實有虛,繁而不亂,可謂“氣韻生動”。

本幅構圖左山右水,取高遠之勢。以煙嵐、流水將畫面分為上中下三段,每段之間又以山頭、樹木作為接引,從視覺上串聯(lián)起來,整個畫面氣韻貫通,筆墨蒼潤,極耐推敲。畫中樹木、山石先用淡墨勾染,中鋒出筆,再反復加皴擦,柔韌剛勁,顯示出畫家堅深的書法功底,線條之間施加形態(tài)各異的苔點,使色墨融于波磔的點線之中。山石、樹木局部以石青、赭石提亮,呈現(xiàn)出“丹青隱墨,墨隱丹青”的效果。此作題跋中還寫到“北宋人畫,積千百遍而成,虛實兼到,故能渾厚華茲,一變唐人刻劃之習。”

黃賓虹曾自言作一畫須經數(shù)遍點染,其間或要隔數(shù)日甚至更久,令墨色沁入紙內,以求筆力沉著,墨色渾厚,觀此作知其非虛言。沈括在《夢溪筆談·書畫》中說董源、巨然的山水“皆宜遠觀,其用筆甚草草,近視之幾不類物象;遠觀則景物燦然,幽情遠思,如睹異境。”此作亦有異曲同工之妙,筆墨交相輝映,氣韻超然。