2015年5月23日,旅美藝術(shù)家周平珖2015國畫作品展“云天歸來”將在成都斯為美術(shù)館開展。此次展出作品為周平珖近兩年的創(chuàng)作;兩年中,他跋涉于各國的山水之間,用繪畫的語言去描繪自我的內(nèi)心世界;將潑墨、潑彩、寫意、工筆融為一體去呈現(xiàn)現(xiàn)代中國畫家的人文情懷。

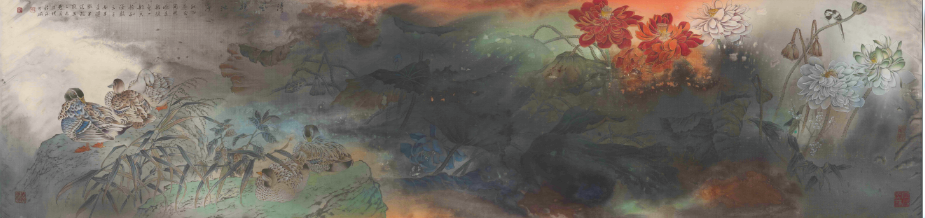

愛蓮說 絹本 47×231

繼承

周平珖繪畫種類涉及到了花鳥、人物、山水,表現(xiàn)手法也囊括了潑墨、潑彩、寫意、工筆等,可算是對中國繪畫進(jìn)行著全面的研究。這全面的特性,如果要去追問因由,師徒傳承自然是不可不提的一面:周平珖師承張大千的弟子趙蘊(yùn)玉;張大千是全能型畫家,其創(chuàng)作“包眾體之長,兼南北二宗之富麗”,集文人畫、作家畫、宮廷畫和民間藝術(shù)為一體;對于人物、山水、花鳥、魚蟲、走獸,工筆、無所不能,無一不精;這種全面性,也被徐悲鴻稱為“五百年第一人”。而他所創(chuàng)的大風(fēng)堂也一直秉承這一特性,從徒弟到徒孫在對繪畫題材的選擇和技法上從不局限于一種門類,在多方面的探索研究中尋找新的可能性。

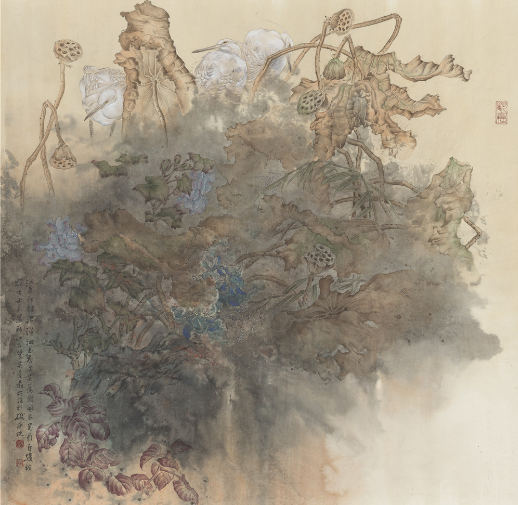

在眾多門類中,周平珖對于花鳥系類更為著迷,而花鳥系列中的蓮,他尤為獨(dú)愛。周平珖對此曾寫道:“清香溢遠(yuǎn),三十六坡陂下,臨池寫生。風(fēng)、晴、雨、露;晨、午、暮、晚,初夏與高秋,蓮池中變化無盡,風(fēng)情萬種。只有細(xì)心體會(huì)觀察,才能詮釋其蓮之畫意。”

荷葉羅裙一色裁

彩色

周平珖對于色彩的運(yùn)用極為講究。他作品中的色彩比起傳統(tǒng)的中國畫多了份艷麗,而與近代的重彩比之卻不失淡雅。這種艷麗和淡雅除了和他本人多彩的閱歷、自身性情的平和不可分割以外,對于色彩原料和墨的“挑剔”也是重要的因素:“墨須使用古墨,而所有顏色“朱砂”“青”“綠”“紅”等都是使用礦物原料,并自己親手研磨”。 在交談中,周平珖玩笑的說到:“如果以后需見證我畫的真?zhèn)?,可以直接取畫中材料進(jìn)行驗(yàn)證便能一知真假。”

當(dāng)然,還有一重要原因,那就是受父親川劇藝術(shù)的影響。周平珖的父親是川劇大師周企何老先生;也因父親職業(yè)的關(guān)系,從小的他便游玩在川劇劇場的臺(tái)前幕后;幕后,當(dāng)川劇演員們將將一層層飽和度極高的彩妝描繪到五官相對的位置時(shí),對于年幼的他來說他們也是在進(jìn)行一種繪畫,只是繪畫所需的顏料變成了彩妝、畫紙被人臉代替。當(dāng)演員著上妝,穿戴好絢麗的行頭在臺(tái)上進(jìn)行表演時(shí),臉上和服裝上的色彩便隨他們的動(dòng)作流動(dòng)起來,時(shí)快時(shí)慢,舞臺(tái)下的他如同在欣賞一幅由色彩構(gòu)成的抽象作品。川劇表演舞臺(tái)上的色彩觀感,也為他現(xiàn)在畫中絢麗色彩埋下了伏筆。

路路和風(fēng) 68×69.1

川劇

川劇對周平珖的的啟發(fā)并不只是色彩,他覺得川劇和繪畫雖然是兩種不同藝術(shù)手法,但他們畢竟都為藝術(shù),有它的共同性,尤其是川劇的表現(xiàn)手法,都跟畫畫的寫意、工筆是分不開的。“比如在舞臺(tái)上拿一個(gè)木片,就知道你是在劃船,并不需要放一條真正的船來表示,那就是寫意的方式;但是工筆,就比較具象,比如布簾、床、幾把椅子,構(gòu)成一個(gè)整體的空間環(huán)境,比較具象的出現(xiàn),他從繪畫里面把寫意帶進(jìn)川劇中,一個(gè)手勢和眼神的表現(xiàn),也能運(yùn)用抽象的方式來表現(xiàn),很多時(shí)候,一個(gè)簡單的眼色,輕描淡寫就把那個(gè)表情里的故事說盡了”。

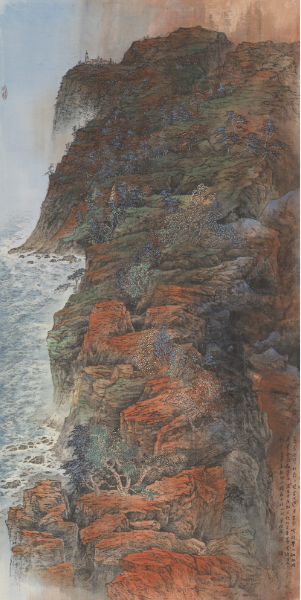

秋白之景 132×66

淵源

雖然父親周企何作是川劇表演大師,但周平珖并沒有按照傳統(tǒng)習(xí)慣去子承父業(yè)。相對與舞臺(tái)藝術(shù)用說唱、動(dòng)作去傳達(dá)情感,周平珖選擇了更為靜態(tài)的藝術(shù)——繪畫,只有在安靜、舒雅的創(chuàng)作方式中周平珖才能將自己的所感所悟真實(shí)的表達(dá)出來。這種選擇也因父親和張大千、徐悲鴻、傅抱石、關(guān)山月等交情甚篤,并收藏了不少這些大師的畫作。當(dāng)年少的周平珖面對這些大師作品時(shí),便被其吸引,不由自主的拿起筆去進(jìn)行臨摹,而在臨摹過程中他漸漸表現(xiàn)出對國畫的濃厚興趣與天賦,此后便在父親周企何的指導(dǎo)下進(jìn)行繪畫練習(xí)。當(dāng)年紀(jì)漸長時(shí)便拜師于趙蘊(yùn)玉、蕭建初和張采芹等蜀中名家,正式踏入自己的繪畫生涯。

清風(fēng)扶池岸 絹本 43.5×181

旅美

上世紀(jì)90年代,中國藝術(shù)如同改革開放般進(jìn)入到一個(gè)繁雜的階段,周平珖每天也面對著頻繁的應(yīng)酬,這總令他難以靜心創(chuàng)作。在一次赴美辦展大獲成功后,同是旅美畫家的丁紹光建議他留在美國,因?yàn)檫@邊的創(chuàng)作環(huán)境相對清靜;正需安靜之所的他便以“杰出藝術(shù)人才”身份定居洛杉磯。

洛杉磯的生活,讓周平珖找回了以前創(chuàng)作的狀態(tài);每天清晨,他會(huì)在洛家里泡上一杯四川的茉莉花茶,再放上一曲川劇或京劇的傳統(tǒng)劇目,在這種悠然自得的環(huán)境中進(jìn)行創(chuàng)作。

環(huán)境的改變不僅讓他找回了以前的創(chuàng)作狀態(tài),也徹底打開了他的思維和視線,在重新審視了中國傳統(tǒng)書畫和對西方藝術(shù)學(xué)習(xí)后,周平珖對于藝術(shù)的理解和表現(xiàn)手法進(jìn)入了一個(gè)新的階段。而在各大博物館、美術(shù)館收藏的東西方經(jīng)典作品的沐浴中,他開始嘗試將東西技法融合,為國畫鋪滿富麗底色便是一種新的探索——當(dāng)有外國朋友誤認(rèn)為中國繪畫中的“留白”是沒畫完的效果,他便嘗試先在紙上鋪滿一層淡雅底色,然后用淡淡的暈染,或縹緲云彩、或氤氳霧氣,或潺潺流水去化解外國人對 “留白”的誤讀……

這次展覽以“云天歸來”為主題,對于在外游歷20余年的周平珖來說這種“歸來”既是故園的回歸,更是在外探索和實(shí)踐后對于中國文化的回歸。